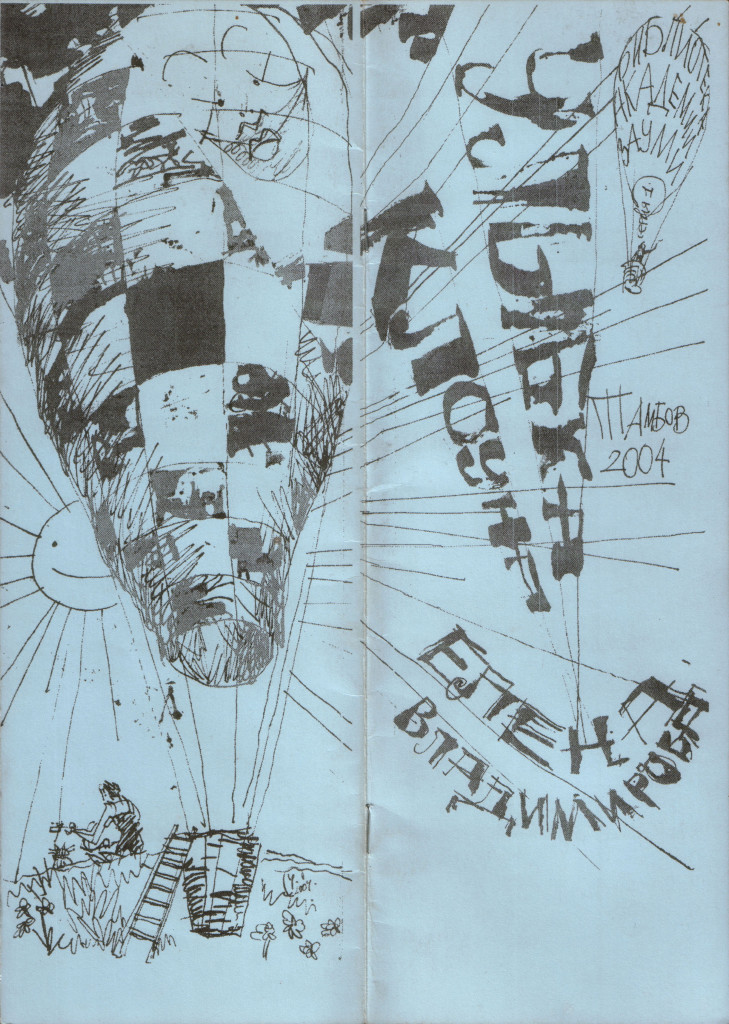

Елена Владимирова. Улыбка клоуна

на сайте «Электронная библиотека Тамбовской области»

Тамбов, 2004. – 28 с.

I

Орнаменты мыслей…

* * *

Э т а п — а т о м

в бесконечной череде восхождений.

По иному орнаменту мыслей

безошибочно распознаешь

начало нового

э т а п а . Т о м

бездарных жизнеописаний

будет наполнен

множеством посторонних

слов, событий и лиц.

Э т о — п о т о м.

А сейчас — постигать невозможное:

бытие в настоящем.

* * *

Ликование тихое,

Любование светлое,

Бесчисленных потерь горе,

Новых возвращений радость —

Удел п р о с т о д у ш н ы х.

* * *

закрытый бутон держит в себе монстра

бабочкина детка куколка таит внутри чудовище

птичье яйцо тюрьма пернатого страшилища

до тех пор пока все они

не увидят солнца.

Дворник.

Дворник подметает первый снег,

разрушает мозаику осенних листьев.

Стираются признания в любви,

ругательства и детские рисунки,

начерченные мелом на асфальте.

Так было. Так будет.

Переворошив и разбросав,

в клочья разметав остатки снов,

дворник подметает первый снег,

с пылью неизменною мешая.

Он — герой бессмертный свежих глав

повести о городе. Дворов

покровитель. Серый человек.

Все акорды ночи разрешает.

Вновь один — как призрачная тень.

Существо, которое не спит,

а слагает городскую быль,

отмеряя лет земных остаток.

Снова, обрамляя ночь и день,

звук метлы рефреном прозвучит.

Дворник — время поднимает пыль,

взметывая ввысь потоки радуг.

* * *

Горсть воробьев

на лету превращается в стаю.

* * *

Мы летали на шаре воздушном.

Вершины казались доступными.

Мы были обласканы воздухом.

И познавали землю и небо

и их извечную связь

с высоты своего величия,

хотя в действительности

не могли достигнуть

самой малой вершины.

Теперь под нашими крыльями

горные массивы мира.

Но что могут увидеть

сквозь стекла иллюминатора

существа,

закупоренные в броне самолета?

Дождь.

Вспышки зонтов.

Перья Жар-птиц под ногами.

Частые шлепки капель по асфальту

сливаются в непрерывный шум —

звуковая имитация

секундной стрелки часов,

вертящейся с бешеной скоростью.

Кажется, что жизнь идст быстрее.

Боишься состариться,

ничего не успев.

Внезапно нахлынувший ливень

заставляет принимать

самые неожиданные решения.

* * *

Летний сумрак —

лучший материал для крыльев:

легкий и неброский.

Впрочем, подойдет и зимний —

с проблесками инея.

* * *

кудри цветов

растрепались не на ветру,

а от отсутствия ветра

бесноватые в безмолвии.

* * *

Глаза в оправе без ресниц,

изгиб века — вечный изгиб.

Все слова мира —

в одном-единственном слове,

оглушительно безмолвствующем

в углах спокойных губ.

На дне невидимых зрачков —

миры, разбуженные буддами,

сияют сотнями лампад.

* * *

Когда

первый снег застает в чужом городе

поутру,

когда

улыбчивое лицо будильника

говорит о грядущем дне…

* * *

Не успев сочинить сценария сна,

засыпаю…

* * *

Это лезвие — в твоей крови.

Эта боль — для того,

кто держит его в руках.

Ты слышишь,

как тускнеют

звуки твоего имени,

когда ты направляешь острие

в противоположную сторону?

* * *

У нас еще есть время размышлять,

почему дети и животные

ближе к Богу.

Игра.

Самое божественное занятие.

* * *

фокус

ока

очевиден.

очаг

видимости —

зрачок.

зенит.

* * *

Звуку не дать умереть —

всеми силами.

Шум наплывает извне —

сильный,

шум наплывает опять —

тенью.

Но в смене ритма

самый верный отсчет —

сердца биение.

* * *

Осадок

страшных снов

покрывает

внутреннюю сторону зрачка.

Слезы страдания

прозрачными не бывают.

* * *

Я знаю, сколько

в этой комнате углов,

я знаю, что окон — нет.

Я научусь проходить сквозь стены —

только бы выйти на свет.

Глаз

Зажженное солнцем,

лучится донце

в одну сторону света.

Чудны и двулики,

волнуются блики.

Или

это

в озере слез

золотые рыбки

робких желаний?

* * *

Выиграть время,

лишнюю пару часов до заката,

петь жизнь и славу,

стоя к солнцу лицом,

а потом

разменять на секунды,

на еду,

сон,

ненужные встречи —

проиграть время.

* * *

Душа ушла

в пятки

или в гости

к другой душе.

Душа ушла…

Но час спустя

зажегся взгляд

на верхнем этаже —

душа вернулась.

* * *

Ты увидишь ее —

в череде вскипающих

облаков,

в смене ночи и дня

и в глотке золотого

вина,

ты увидишь ее:

ослепленные лица заклятых

врагов

и огни на священных холмах

твоей прежней земли,

ты увидишь ее

в погребальном костре

твоих собственных тел,

и в таинственных каменных

слитках

на границе миров,

и в безумье оракула,

преступившего этот предел,

ты увидишь ее

в золотистых изгибах

застывшей смолы —

солнце вобравшего

янтаря,

ты увидишь ее

на острие небесной

стрелы

и в глазах поверженного

царя

ты увидишь ее —

и с т и н у

II

Следы на снегу…

* * *

Уснувшие статуи

прячут лица

под слоем

пепла и пыли,

задумчивый бог

оставляет пустые страницы

для подвигов новых,

земель,

что еще не открыли.

Задумчивый бог

оставляет пустое жилище

тому, кто придет,

будь он с посохом или

с мечом.

У каждого странника —

где-то свое пепелище,

у каждого бога —

гостеприимный дом.

Его отражение

из пустоты

глядит на него

с улыбкой печального старца.

Во всех зеркалах —

неживые цветы.

Забытое царство.

* * *

Оставь для меня

следы на снегу.

Оставь — я пойму

все.

Пока рубиновым диском

крутится

времени

колесо.

Не думай о времени

года — это

моя задача:

успеть.

Ты только оставь

половину следа

и научи

петь.

И разреши звать

тебя — если

вдруг наступит

весна, а ты…

Оставь для меня

половину снега —

ту, на которой

твои следы.

* * *

Навстречу воздуху

быстро летят

мотыльки моих слов,

чувств моих.

Сегодня

все

можно.

Если,

весел и нов,

ветер

хватает под крылья их,

нужно ли

быть

осторожным?

* * *

Деревья в мае

не растут — летают,

парят деревья

над землею в мае,

деревьям в мае

не цвести —

смеяться:

улыбки трещинами

по коре змеятся.

Деревьям в мае

пару дней всего-то

летать

и каждый миг

потратить на полеты.

Деревья в мае —

в облаках зеленых.

Деревья —

в мае,

в ветре,

в облаках зеленых.

* * *

Ради тебя —

чудеса в любое время ночи и дня,

и даже утром, если разбудишь.

Ради тебя

слезы мои — в жемчуга,

ради тебя

пепел с твоей сигареты —

полет мотылька,

ради тебя —

связанные над порогом

два узелка,

ради тебя…

* * *

Какая блажь — по разным полюсам

вслепую тратиться на поиски,

как совпадает голос с голосом,

не знать.

Надежды — самые весенние

и выношенные в тиши.

Я — единица изменения

твоей души.

Пять точек соприкосновения

пылают, целый мир дробя.

Я — единица измерения

тебя.

* * *

А вы гадайте, почему

горят карнизы.

Видать, пора для нас, кому

закон не писан.

Совсем не слышен звук шагов

в траве упругой.

И взрывы белых облаков.

И ветер с юга.

И вспыхнувшая белизна —

мгновенней пули.

Какая странная весна

в конце июля!

* * *

По судьбе

или сам по себе

ты давно мне —

седьмая вода,

наш союз

и далек, и непрочен,

но в твоем портрете

всегда

остается одна

небольшая неточность.

До песчинки, до пыли,

до самого дна

изучить бы тебя

делом грешным,

но в портрете твоем

всегда

одна

небольшая погрешность.

Те, другие, —

как от финика лебеда —

что ли попроще люди?

А в твоем портрете

всегда

недоставать будет

самого главного…

* * *

Я внимаю

дрожанию губ твоих,

пониманием —

убиваю.

Уверяешь, что правда —

в словах твоих,

беспощадная и прямая.

А правда —

в дрожании губ твоих…

* * *

Люблю твое имя,

люблю свое имя, произнесенное тобой.

* * *

Между нами —

один час во времени

и полторы сотни шагов

в пространстве.

Нашу встречу мы вспомним

на Страшном Суде.

А пока

между нами —

полчаса

и полсотни шагов

до сближенья,

о котором узнаем

в час, когда

открываются тайны.

Но до Судного дня

между нами —

целая вечность.

* * *

Мы пока остаемся — зрители.

Заглянув на сто лет вперед,

Мы проснемся в одной обители,

Нас разбудит один восход.

Помня нашу весну зеленую,

Потеряв от домов ключи,

Расстояньями разделенные,

Бродим странниками в ночи.

Друг у друга не помня голоса,

Ни имен, ни лиц — не беда!

Пусть бы с разных планет и полюсов,

Лишь бы оба дошли туда.

Мы проснемся в одной обители.

И забудется, словно сон,

То, что мы друг друга не видели

Бесконечную тьму времен.

* * *

Ярче крови — вино прозренья,

Слаще хмеля — часы открытий.

Обрываются постепенно

Наших снов золотые нити.

Ты желаешь извечной славы —

Это влага ее истока,

Изгоняющая отраву.

И тогда — но не раньше срока —

Мы оставим плоды земные.

Нас простят золотые нивы,

И побеги простят хмельные.

И тогда, до конца красивы,

Окруженные облаками,

Мы войдем в королевство наше…

Я хочу своими руками

Поднести тебе эту чашу.

* * *

Лётом издалека

мыслей тугая нить.

Я на шести языках

знаю слово “любить”.

Спрятанное в глуби —

ярче любого дня:

страстное — полюби,

трепетное — меня.

Мой лебединый взмах —

просьба — веками вспять, —

чтоб на шести языках

я научилась молчать.

* * *

У тебя свое течение,

у меня — свое,

мои берега не похожи на твои,

узоры твоего дна

выглядят иначе.

Но никто не отнимет

у нас одного:

тайну общего истока

и живой воды.

* * *

Взгляды

проходят сквозь стены и облака,

минуют препятствия.

Взгляды

разбиваются только

о каменные лица.

Их могут ранить

только копья колючих зрачков.

* * *

Твои любимые игры —

прятки и жмурки —

с жизнью и смертью,

с тенью и светом.

Ты настолько слеп или зорок,

что тебе хватает

отблеска от лезвия

твоей любимой игрушки,

чтобы разглядеть пропасть

под ногами

и нечаянно не свалиться в нее

во время

твоих любимых игр.

* * *

Тебе известен вкус потерь,

мне — тоже.

Я не виню тебя теперь,

тем более, что мы похожи.

Пускай другие обвинят

тебя за все ночные страхи,

за голос жертвенных ягнят

на плахе,

а я —

прощаю все: в твоих руках

кровавого причастья мету,

века

тобой украденных рассветов.

Теперь, когда тебя взяла

смерть,

приходящая с востока,

я понял:

в этом мире зла

ты был безмерно одиноким…

Руки.

Союз пятерых, сжатых в кулак,

закрывающих линий ладони изгибы —

рука тирана.

Пять лиц, отмеченных полукружьями

восходящих солнц-

рука творца.

Пятеро, заплывшие жиром,

потерявшие лица в глубинах плоти —

рука, выдающая сластолюбца.

Два хищных краба,

всегда шевелящихся

в предвкушении новой добычи.

Ладонь-лепесток,

исходящая светом —

На такой ладони держать птицу,

отпуская на волю.

В сплетении пальцев

ищем свою половину.

* * *

Сердце

спряталось за мольберт,

красное.

Похожее на крыло бабочки,

трепещет,

сочится красками.

Рисую твой портрет.

* * *

В небе

нету моей звезды,

в море —

острова моего.

Если знать,

что не вечно стыть, —

умирать — ничего.

Хорошо —

я не слишком большого роста.

Не пой и не рви траву.

Ты —

большой и умелый.

Просто

я

сама

оживу.

III

Улыбка клоуна…

* * *

Верил больше

жестоким словам,

чем снам своим

небывалым.

А сила в крыльях

еще спала,

ее пока

было мало.

Белым комочком,

безгнездым,

застывшим

в своей беде,

слушайте, как умирал

на земле

под звездами

гадкий утенок,

так и не ставший

лебедем.

Так умирают

однажды —

единожды

за целую жизнь

и целую смерть

и целую вечность

живут,

обрастая крыльями,

живут,

собираясь с силами,

живут…

* * *

За что — небесами обласкана?

за

красивые глазки?

за

краски,

разлитые

по полотну судьбы?

По отпечаткам пальцев

и по осколкам сердца

новую линию жизни

нарисовать

бы.

Это — легко. Словно

божье дитя балованное

сидит на краю вечности,

пальчики

пачкает,

плачет,

пятнами яркими,

неуместными

хмурую вечность

расцвечивает,

и ей ничего не бывает за это.

У ней ничего нету,

кроме ее любви

к небесам,

которыми любима,

обласкана…

* * *

Бывало,

пугал

в темноте

овечьи

взгляды доверчивые,

учил своих

остроухих детей

когтями

последние знаки

на шкурах кудрявых

вычерчивать.

Бывало —

почти привыкал

к тому, что

ноги кормили,

спасали,

и к звуку погонь за плечами,

а после —

кого-то искал

и выл на луну ночами.

А нынче —

скучаешь по диким деткам,

старый отец,

и, как ни корми тебя,

взгляд устремлен

куда-то.

Как тебе в стаде

белых овец,

а, лохматый?

* * *

Привыкшие — чтобы

почти без грима

и что по-павлиньи

шатер раскинут,

проходят люди

с пустыми глазами —

мимо,-

не видя,

как рыжие клоуны

арлекинят,

как самому резвому —

одиноко,

кого он ищет —

и сам не скажет,

но каждый вечер цветные

окна

и узкие дула замочных

скважин

одно и то же тебе

покажут:

как самый рыжий

и грустный самый

себе и тому,

чье место пусто,

вино разливает

рукой изломанной,

и светит месяц —

такой же грустный,

как

улыбка клоуна.

* * *

Царица-бессонница,

то ли Божье лицо,

то ли

чаровница-бесовница,

бессовестная,

оком своим совьим —

около.

Пришла не просто,

а с новым вопросом,

на который тщетно

всю ночь будем

искать ответы —

такие дары щедрые

бессонницы-

бессребреницы.

В бескормицу

и бесхлебицу,

без света

и так просто

моя

царица-бессонница

со мною

до самого солнца.

* * *

А у души моей —

крылья бабочки…

* * *

Партию в шахматы?

Белые начинают и выигрывают.

Партию в шахматы?

Будем учиться

биться

и посылать

на верную смерть.

Это, поверь,

труднее, чем умирать.

Партию в шахматы?

Снова е2 — е4?

Ты постоянен.

В этих пределах

мир черно-белый

и никаких перемирий.

Партию в шахматы?

Может быть, проще

орел или решка?

Даже король

будет все той же пешкой —

только побольше.

Партию в шахматы?

Воины в белых одеждах,

Кришна в ряду колесниц.

Они не имеют лиц,

чтобы нам, небожителям,

легче жилось,

крепче спалось,

не падалось ниц,

не слышалось криков,

не виделось боли,

но не думай,

что им не больно.

И Кришна —

не с нами,

а среди них.

Белые начинают — и…

Ну что же —

партию в шахматы?

* * *

А здесь тебе —

кривые зеркала,

а здесь —

ни облака,

на раскаленной крыше

распластанным телам

не спрятаться назад.

А дух — не дышит.

А здесь тебе —

и тело

прах и тлен

и в нем ни капли

солнечного света,

и колесницы золотой

взамен —

мышами запряженная

карета.

* * *

Как тебе подо льдом,

спящая днем

красавица?

Привыкшей играть с огнем

спать в одиночку —

нравится?

Толку что умирать,

коль ни росточка

на голубой почве!

Все сохранил

лед голубой:

в сердце — цветы,

в глазах — огонь,

только открой

и тронь.

* * *

Все потому, что ты

не смотришь в окна —

из окон, изнутри и вширь.

для интерьера —

все, что вам угодно,

а окна — для души.

Раз в жизни посмотреть,

какие сверху травы,

и что за великан

увяз

в земле одной ногой,

как шелестят весной

зеленые удавы

и белые слоны

идут на водопой.

* * *

Кто поражает, тот и лечит

раны, причиненные им.

Ангел твой — мальчишкой доверчивым

служит смиренно гостям твоим.

Ангел знает:

тебе, нарушительнице порядка,

самый строгий простить готов

все —

за девушку эту

в соломенной шляпке,

за белокожих в небе слонов…

Стань невидимкой — насколько можешь,

прячь лицо от солнечных струй —

только виднее на бледной коже

ангела твоего поцелуй.

* * *

Мой плюшевый страж —

он совсем не страшен,

он скорее

ужас как мил.

Тепло

детской постели

не остудил

мрак

сколько-то-летних скважин.

Мой плюшевый страж

по-своему страждет

и на вид косолап и грузен.

Страхи

детских ночей —

в пуговичных зрачках

вместе с бременем

сколько-то-летних грузов.

Мой плюшевый страж

так же отважен,

мягок и безоружен.

Как-то спокойнее

спать под охраной,

знать, что бесспорно

кому-то нужен.

* * *

Звезды —

серебряные пауки

ткут

небесную паутину.

Ночью

звездной

растаю и сгину,

после — вдоль

молочной реки

потянусь —

восьмилапо и весело

к нитям серебряным

человечества,

только для их

охраны окину

мир

звездной слюной

паутинной.

* * *

Деревья,

это были деревья,

всего лишь деревья,

они говорили.

Про лесного оленя,

что несется сквозь чащу в ночи

без надежды на новый рассвет,

о горячих и быстрых

копытах его

перед мордами бешеных псов.

Это время отращивать корни,

выставляя наружу сухие стволы, —

чтобы выжить.

Они говорили

про лесного оленя

со шкурой

пятнистой от солнечных бликов,

о его королевских рогах.

Это время цвести,

чтобы чувствовать новый восход, —

чтобы жить.

И они говорили, —

деревья,

это были деревья —

всего лишь…

* * *

Зима

хватала, кружила,

ветрами, метелями,

с ума

сводила,

толкала,

ночами, неделями,

зима

уснуть не давала,

студила,

и, мерзлые, бредили

ночными кострами,

огнями,

искристыми далями,

а весной

наши губы оттаяли…

* * *

В чьей-то кроне густой

заблудилась звезда

и осталась там до зари,

чьи-то корни

нащупали древний клад,

а на хрупких ветвях

зажигают волшебные фонари.

И становятся листья

миллионом небесных челнов.

Видишь,

как плывут они вдаль

облаками благоуханными

по молочно-медовой реке,

что ласкает их корни

от весны и до новой весны…

Тише —

это деревьям

снятся

сны.

* * *

Тоска

блудила по-черному

со всеми страстями сразу,

хватала за горло,

мутила разум,

тоска

таскала на все

стороны света,

кричать заставляла

птенцов безголосых,

кидала

из каменного гнезда

и с самых высоких сосен,

тоска

пускала на волю,

внушала,

что мир погибает

без мужества малых,

тоска

толкала наружу,

не думая — вверх или вниз

и куда приземлиться…

Впрочем, именно так

становятся птицей.

* * *

ля —

до —

ми —

любимый аккорд.

Ря-

дом

мы,

и наоборот:

мы — рядом,

рядом,

рядком,

миром и ладом,

тишком да тайком,

тронуты серебром,

крашены,

запорошены,

тропки наши

хожены-перехожены,

а мы —

ряжены

рожами

скоморошьими,

платья — в горошину,

а у кого и

сброшены,

но, серебром

тронуты,

узнаны:

связь — да не теми

узами,

песнь — да иною

музыкой.

И там, в проснеженном

переулке,

вместе с ветром

и с нами

летают звуки.

* * *

Якутия

снегами

укутана,

пушистою ласкою

опутала ласково

тебя.

Что ж, поезжай,

пожалуй —

живи-поживай

под шалью

снежной.

Конечно,

я буду скучать,

но это не важно,

если раз в год

или в несколько лет,

или хотя бы однажды

увижу

лицо твое

в снежном сне —

лишь бы

веселое.

* * *

И ты уезжаешь снова,

берешь с собой только клоунов,

им место уже обеспечено

в твоей сумке заплечной.

Впрочем, слоны белокожие

тоже

пойдут за тобой по небу.

А мне, как обычно,

мне бы

найти на огромной карте

страну,

где шумят водопады,

деревья приветливо

машут руками,

страну, где ты будешь

счастливой

вместе со всеми своими

рыжими

париками.

Не зная, откуда снова,

с каким прорываясь боем,

боюсь, ты опять вернешься,

и все твои клоуны

вместе с тобою.

* * *

Отелло

осточертело

в сотый раз

душить Дездемону.

Дон Кихот,

престарелый идальго,

выглядит истощенным

и познавшим

тщетность борьбы

с ветряными мельницами

и другими фантомами.

Моцарт и Сальери

стараются не смотреть

друг на друга,

пока еще не догорели

искры в шампанском

и дрова в камине.

Бедной Медее,

в ужасе от содеянного,

посыпать голову пеплом,

покаяться бы, но где ей!

Молясь своим

жестоким богам,

все они ждут финала,

но вместе с последней строчкой

перестают

жить.

А их жестокие боги

плачут от собственного бессилия

вместе с последней строчкой

прозревая,

что совершенен

единственный в мире Творец,

даровавший твари свободу.

IV

Островитяне…

* * *

Ангел мой,

ты за что меня так?

веки — напрочь отрезаны.

От нестерпимой яви —

больно

неисцелимо трезвому.

Будет багрового цвета

боли

мой

опаленный

зрак.

* * *

Бабушке

в радость

на солнышке посидеть,

бабушке — праздником

каждый

весенний день.

Ее Боженька —

в уголке красном

да в ярком солнышке,

в лампадке ласковой,

в глазках

внучкиных радостных —

тоже ведь Свет миру.

Бабочка

Пленница долгих дней и ночей,

плод волшебного дуновения.

Кому этим утром,

как не ей

праздновать

новый

час возрождения!

Тому, кто прекрасен,

не суждено

стать

слишком

легкой добычей.

Не померкнет

первый полет

в новом обличье.

* * *

Земля открывает нам

свои тайны,

когда она одетая.

Тогда мы шагаем

по чужим дорогам

и запутанным следам,

которые завтра исчезнут.

Земля открывает нам

свои тайны,

когда она влажная.

Тогда мы шагаем

по чьему-то дыханию,

по старым телам

и новым жизням.

Земля открывает нам

свои тайны,

когда она жаркая.

Тогда мы шагаем

по чьей-то жажде

и скрытым источникам.

Земля открывает нам

свои тайны,

когда она мокрая.

Тогда мы шагаем

по ветвям,

по звездам

и по самим себе.

* * *

вода не бесцветна

земля не безмолвна

призывом ответным

и камни и волны

стонут.

глухим и незрячим

стенающим плачем

таких не осталось

забывшие радость

люди.

имеющий зренье

имеющий уши

вздымающий руки

в немом озаренье

умеющий слушать

вернстся на круги

своя.

разверзлись глубины

разинуло небо

пасть.

осталось с вершины

небесной вершины

в бездонное море

пасть.

* * *

Не быть рабом.

Не кланяться рабам.

Не кланяться царям

земным.

Протягивать руку

помощи и приветствия.

Не протягивать руки

за подаянием и наградой.

Смотреть в глаза —

другу.

Заставлять опускать глаза —

недруга.

Быть сильным.

Быть собой.

* * *

По слову твоему —

лицом в огонь,

не мигая.

По слову твоему —

слава другая.

По слову твоему —

новую линию жизни

ножом по ладони.

По слову твоему —

тьма тонет.

По слову твоему —

со светлой судьбою.

По слову твоему —

к бою!

Пир

1

Царь,

усмири зов своих

неусыпных страстей,

измени своим

равнодушным богам,

прогони своих

неразумных гостей,

ибо огненная рука

уже пишет тебе приговор

на белой стене,

против рассветного солнца,

что светлее

самых ярких в мире лампад.

2

На пустеющей сцене

театра теней —

незнакомые письмена,

и мистерия нового утра

прерывает пиры победителей,

царство которых не вечно,

и предрассветные трапезы тех,

кому не хватает рук

для пустеющей сцены театра теней.

* * *

Сыплются листья.

Скоро посыплются камни:

самые большие —

непременно на наши головы.

А пока мне

очень уютно думать про то,

что никто

не видел еще

божественную пращу.

* * *

Слепцы,

повелители мумий,

отдавшие плоть на съедение

собственной страсти,

слепцы,

забывшие свет,

забвенью предавшие дни,

слепцы,

больше жизни и больше любви

возжелавшие власти,

их тень реальнее,

чем они,

слепцы,

утомленные близким

соседством друг друга,

но не в силах одни

выносить свою слепоту,

поведут свое мертвое войско

по вечному кругу

в пустоту…

* * *

Некромантия.

Некто

в мантии

цвета аспидно черного,

Некто — почти без облика —

сыплет в огонь

удушливым облаком

что-то похожее

на

зерна.

Что прорастет из

зловонных злаков

вниз, прямо в пламя

адово?

Что наполнит

огненной кровью

черное тело

того,

кто сам захотел

души людей обкрадывать?

Это зловещие вихри

начисто стерли

его лицо,

заволокли туманом.

Стянута намертво

алым кольцом

жизнь его,

смерть его —

н е к р о м а н т а…

* * *

Тысячи лет разметали

ветры,

и — ледяная жуть.

Кто эти смелые,

кто это смеет

нам указывать путь?

Ни у кого из

живущих не было

времени мудрым стать,

эти, пришедшие, —

вправе требовать,

ранить и врачевать.

Между собою

меняют рангами

золото всех корон

те, у кого за плечами —

ангелы

с правой

и левой

сторон.

* * *

Как они уходили

прочь от людей,

лишенных тоски,

на поле боя —

даже те,

кто никогда не был воином,

как тосковали

их голоса

в этом величественном поднебесье,

как просили: один на один

докажи мне мое ничтожество,

мой обожаемый враг!

Как потом

обессилев, садились на землю,

кровью раны своей

нестерпимо-алого цвета

за собой оставляли

невиданные следы…

Только об этом

никто никогда не расскажет,

они молчаливы —

раненные в бедро.

* * *

Белою ратью —

братья,

те, что почти

крылаты,

луки их наготове,

и доспехи искрятся,

птицей взлетает знамя

стремительной и

воинственной расы,

отблеск древнего солнца

в этих глазах бессонных,

в гибких руках — уменье

остановить заклятье,

бремя войны и

власти —

знаки на белом

платье,

царственные запястья

братьев,

живущих

ради…

* * *

Какие боги тебя растили,

какой сиял над тобой свет,

каков вкус нектара янтарного —

помнишь?

Ты говоришь, что нет.

Так нужно — до времени,

чтобы не видели.

Но когда осыпятся камни,

обнажат горы нутро —

мы увидим

бессмертное,

юное,

давнее:

знак небожителя —

твое золотое бедро.

* * *

Островитяне —

смешной народец,

мир для них —

от моря до моря,

так и живут

у себя на родине,

крепнут дубами

в земле суровой.

Островитяне

все

оставили, кроме —

лелеять свои

священные рощи,

стройные храмы,

открытые всем ветрам,

кроме —

растить героев,

прятаться от нескромных.

Но проплывая

по каменной кромке

острова,

по волне неровной,

удивляемся,

что оказалось:

островитяне —

огромны.

* * *

Мерные линии

лунных дорог

меркнут, линяют

ближе к рассвету.

Длинные тени деревьев,

высокий порог,

крепкая память,

простые уроки бессмертья:

— Мера знания — мир,

— Мера смелости — смерть,

— Мера мудрости — слово,

что было не сказано…

За мерцанием линий —

рождение нового дня:

это тают слова на стене

хрустального грота.

Для тебя это —

мера прозрения:

там, в вышине —

радужные

ворота.

* * *

Я твоя

многокрылая мощь,

я заветное слово,

я начало пути

и источник песка золотого,

я безмерная радость

последнего дня,

я горчайший напиток

из солнца и ртути,

я — удар,

и броня,

и слабейшее место в броне,

и зловещие хари чудовищ,

порожденные разума сном,

и полеты во сне,

я пустыня,

в которой твои родники

и зарытые клады,

я — соль

этой древней земли,

я — фантомная боль,

я — душа…